Je genauer die Informationen zu landwirtschaftlichen Böden, desto präziser und nachhaltiger können wir sie bewirtschaften. Die beiden Leibniz-Institute FBH und ATB haben kürzlich eine Sensorplattform zur mobilen Bodenkartierung eines Ackers erfolgreich erweitert. Mit einem innovativen Raman-System können Bodenbestandteile nun auch während der Überfahrt stoffspezifisch erfasst werden: mit hoher räumlicher Auflösung und vor Ort! Mit dieser Methode ließen sich die Kosten und der Zeitaufwand für eine konventionelle Beprobung künftig reduzieren – zugleich könnte gezielter und damit umweltfreundlicher gedüngt werden.

Damit Landwirt*innen ihre Böden optimal bewirtschaften können, sind sie auf präzise Informationen angewiesen: zu Nährstoffen, pH-Werten und vielen weiteren Parametern. Deren Zusammensetzung verändert sich sowohl in der Fläche als auch in der Tiefe. Für eine optimale Bewirtschaftung benötigen Landwirte eine Karte, die sehr genau zeigt, welche Eigenschaften ihre Böden an welchen Stellen aufweisen. Aktuell entnehmen sie dazu Bodenproben, die im Labor analysiert werden. Erst dann können sie den Boden gezielt mit den tatsächlich benötigten Nährstoffen versorgen.

Mit Hightech Böden schnell analysieren und gezielt düngen

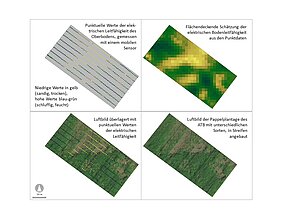

Die jetzt getestete mobile Sensorplattform eröffnet neue Möglichkeiten. Der am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) entwickelte RapidMapper – eine Hightech-Plattform zur Bodenkartierung – wurde um eine technologische Lösung des Ferdinand-Braun-Instituts, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) erweitert. In dem vom ATB geleiteten und vom BMBF geförderten Projekt Intelligence for Soil (I4S) haben Forschende des FBH ein portables Raman-Messsystem für die Bodenanalytik entwickelt, das die molekulare Bodenzusammensetzung vor Ort schnell und ortsaufgelöst erfasst. Es nutzt dafür die Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy (SERDS), die auf einem am FBH speziell entwickelten Zweiwellenlängen-Y-Diodenlaser basiert. Damit lassen sich Raman-Signale sehr effizient von Störeinflüssen, wie etwa Umgebungslicht oder Fluoreszenz, trennen. Das neuartige SERDS-System wurde in den RapidMapper des ATB integriert und erfolgreich für erste Testmessungen eingesetzt. Dr. Martin Maiwald, Leiter des Laser Sensors Lab am FBH, der das System zusammen mit dem hauseigenen Prototype Engineering Lab entwickelt hat, erklärt: „Über den Raman-Messkopf, der in die vorhandene Sonde integriert und bei der Überfahrt in den Oberboden abgesenkt wurde, können in einer Tiefe von fünf bis zehn Zentimetern erstmals Bodenbestandteile mit SERDS während der Fahrt erfasst werden.“ Hierfür wurde am FBH eine entsprechende Software programmiert, mit der man das System ansteuern und die Messdaten – Raman-Spektren mit den zugehörigen GPS-Koordinaten – kontinuierlich aufnehmen kann.

Bei einer herkömmlichen Beprobung werden bislang an verschiedenen Stellen Bodenproben entnommen und anschließend im Labor untersucht. Das könnte das Sensorsystem künftig vor Ort erledigen – deutlich effizienter, schneller und kostengünstiger als die konventionelle Analyse. Das SERDS-Modul erweitert die Kartierungsmöglichkeiten des RapidMappers um wichtige Parameter, ist Dr. Robin Gebbers, Agrarwissenschaftler am ATB, überzeugt: „Bisher konnten wir mit unserer Forschungsplattform pH-Wert, Humus und Textur erfassen. Mit der nun hinzugefügten SERD-Spektroskopie wollen wir zusätzlich wertvolle Informationen beispielsweise zu Carbonaten und verschiedenen organischen Substanzen im Boden erhalten.“ Dr. Gebbers ist zuversichtlich: „Der erste Testlauf war ein großer Schritt. Auf unserer Bodenteststrecke im Feldlabor für Digitale Landwirtschaft konnten wir zeigen, dass eine SERDS-Messung an Böden auf einer mobilen Plattform während der Überfahrt möglich ist.“ Die dabei gewonnenen Messdaten werden aktuell ausgewertet.

Planungen für umfassende Bodenkartierungen

Die I4S-Projektpartner haben das nächste Ziel bereits im Blick: Sie arbeiten an einem integrierten System, mit dem die Bodenfruchtbarkeit vor Ort optimal und umweltverträglich gesteuert werden kann. Damit könnten dann landwirtschaftliche Flächen umfassend kartiert werden. Die Entwicklung richtet sich an landwirtschaftliche Dienstleister, Landwirt*innen und Landtechnikhersteller sowie weitere Nutzer, die detaillierte Bodeninformationen benötigen.

Kontakt

Jessica Lietze

Referentin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ATB

Telefon: +49 331 5699-819

E-Mail: presse@atb-potsdam.de

Petra Immerz

Communications Manager, Ferdinand-Braun-Institut gGmbH, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

Tel.: +49 030.6392-2626

E-Mail: petra.immerz@fbh-berlin.de

Dr. Robin Gebbers

Agrarwissenschaftler, ATB

Telefon: +49 331 5699-413

E-Mail: rgebbers@atb-potsdam.de

Hintergrundinformationen – das FBH

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) ist eine anwendungsorientierte Forschungseinrichtung auf den Gebieten der Hochfrequenzelektronik, Photonik und Quantenphysik. Es erforscht elektronische und optische Komponenten, Module und Systeme auf der Basis von Verbindungshalbleitern. Diese sind Schlüsselbausteine für Innovationen in den gesellschaftlichen Bedarfsfeldern Kommunikation, Energie, Gesundheit und Mobilität. Leistungsstarke und hochbrillante Diodenlaser, UV-Leuchtdioden und hybride Lasersysteme entwickelt das Institut vom infraroten bis zum ultravioletten Spektralbereich. Die Anwendungsfelder reichen von der Medizintechnik, Präzisionsmesstechnik und Sensorik bis hin zur optischen Satellitenkommunikation und integrierten Quantentechnologie. In der Mikrowellentechnik realisiert das FBH hocheffiziente, multifunktionale Verstärker und Schaltungen, unter anderem für energieeffiziente Mobilfunksysteme und Komponenten zur Erhöhung der Kfz-Fahrsicherheit. Die enge Zusammenarbeit des FBH mit Industriepartnern und Forschungseinrichtungen garantiert die schnelle Umsetzung der Ergebnisse in praktische Anwendungen. Das Institut beschäftigt 390 Personen und hat Einnahmen von 43,3 Millionen Euro. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und Teil der »Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland«.

Das ATB

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie ist Pionier und Treiber der systemisch-technischen Bioökonomieforschung.

Wir schaffen wissenschaftliche Grundlagen für die Transformation von Agrar-, Lebensmittel-, anderen Industrie- und Energiesystemen in eine nachhaltige biobasierte Kreislaufwirtschaft. Wir entwickeln, implementieren und integrieren Technologien, Techniken, Prozesse und Managementstrategien, wir integrieren strategisch eine Vielzahl von bioökonomischen Produktionssystemen innerhalb eines umfassenden Systemansatzes und wir managen diese wissensbasiert, adaptiv und weitgehend automatisiert unter Verwendung konvergierender Technologien.

Wir forschen im Dialog mit der Gesellschaft, politischen Entscheidungsträgern, der Industrie und anderen Interessengruppen – erkenntnismotiviert und anwendungsinspiriert.